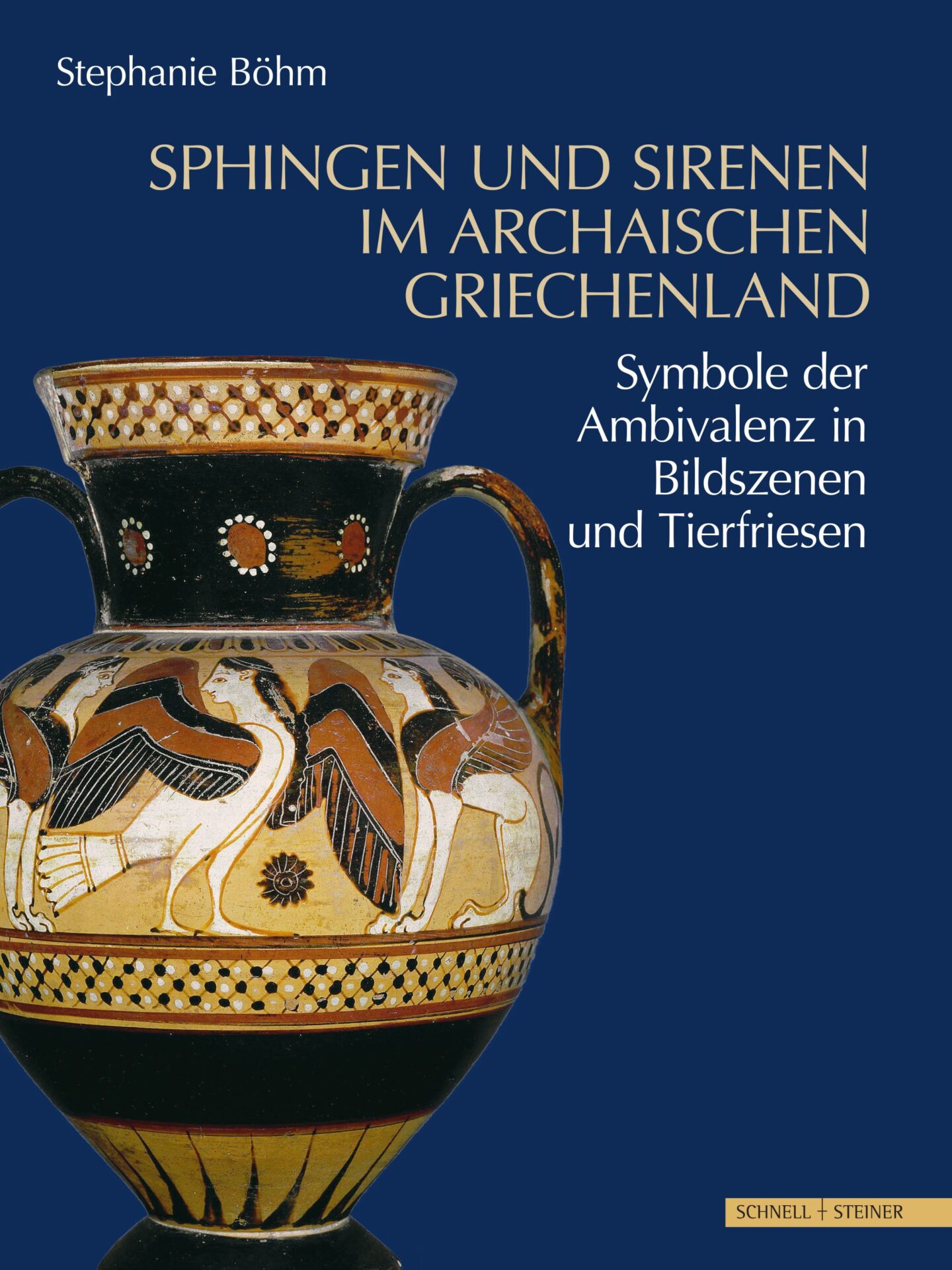

Sphingen und Sirenen begegnen in Mythendarstellungen, in sog. Alltagsszenen, in handlungslosen Bildern und sogar im Tierfries. So verschiedenartig die Kontexte zu sein scheinen, so eindeutig gibt sich ihr ,gemeinsamer Nenner‘ zu erkennen, der die Themen Geburt, Adoleszenz, Hochzeit, Tod, Kriegers Aufbruch und Teilnahme am Fest miteinander verbindet: Es geht um Grenzen sozialer, zeitlicher und räumlicher Art, die es im Zusammenhang mit Statuswechsel und damit verbundenen Übergangsriten zu überwinden gilt. In vergleichbarer Weise symbolisieren die Mischwesen im Bildkontext einen Orts-, Zustands-, Positions- und Altersgruppenwechsel. Ihre Aufgabe besteht darin, eine Situation oder einen Raum, etwa Heiligtum und Grab, als ambivalent und als Ort mit Brückenfunktion zu kennzeichnen. Als Mischwesen stellen Sphingen und Sirenen eine Verbindung zwischen dieser und der ,anderen‘ Welt her. Dass diese Interpretation ihre Berechtigung hat, beweist die fundamentale Rolle von Gegensatzpaaren im Denken der vorsokratischen Philosophie. Sphingen und Sirenen galten weder als Monster, noch hielt man sie für bedrohlich oder todbringend.

- Neue Interpretation der häufig dargestellten Sphingen und Sirenen

- Einblicke in Denken und Mentalität der Griechen archaischer Zeit